ライブ配信が当たり前になり、「推し」がいることも特別ではなくなった今、その裏側で静かに増えているのが「推し疲れ」です。

- 前は毎日観るのが楽しみだったのに、最近なぜかしんどい

- アイテムを投げないと悪い気がして、配信を開くのが重くなる

- 推しの優先順位がどんどん上がって、自分の生活が削られている気がする

こうした感覚は、決して珍しいものではありません。この記事では、リスナー側・ライバー側の両方の視点から、「推し疲れ」が起きる理由と、その手前で心を守るための向き合い方を整理します。

① 「推し疲れ」とは何か

「推し疲れ」とは、推しを応援する行為そのものが、喜びよりも負担・義務感・ストレスとして感じられる状態のことです。

- 見るのが楽しみ → 見なきゃいけない気がする

- 送りたいからアイテムを送る → 送らないと置いていかれそうで送る

- 会いたいから行く → 行かないと嫌われそうで行く

この「楽しさ → 義務化」の変化が、静かに心を消耗させていきます。

② 推し疲れが起きる主な理由(リスナー視点)

1. 義務感・罪悪感が積み重なる

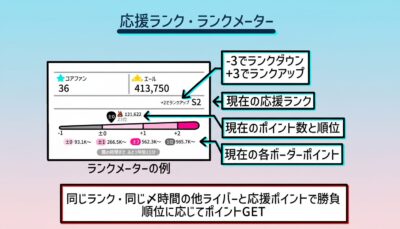

「今日も来てくれてる人は名前を呼ばれる」「ランキング常連だけが特別扱いされる」――そんな空気が強くなると、リスナーは「行かないと悪い」「投げないと外れるかも」と感じやすくなります。

応援は本来“自発的な行為”ですが、いつの間にか「やらないと不安」に変わると、一気に疲れが出ます。

2. 金銭的・時間的コストが生活を圧迫する

- イベント期間中は深夜まで付き合う

- 課金額が増えて家計がきつくなる

- 他の予定より配信を優先してしまう

楽しさのために始めたはずが、「生活を削って支える」が常態化すると、心も財布も消耗していきます。

3. 優先順位のズレや期待外れ

「自分はかなり応援しているのに、推しは別のリスナーによく反応する」「以前は距離が近かったのに、急に冷たく感じる」――こうした“期待と現実のギャップ”が傷つきやすさを生み、推し疲れに直結します。

4. 距離感が近すぎる・境界線があいまい

個別メッセージ、深夜の長時間通話、過度なプライベート共有。近さが特別感を生む一方で、「自分が支えなきゃ」「離れにくい」という心理的負担を増やします。

③ 推し疲れを感じたリスナーのための対処法

推し疲れは「甘え」でも「裏切り」でもありません。心が出してくれている正直なサインです。

1. 「しんどい」と気づいたら一度距離を置く

- 視聴頻度を落とす

- イベント期間だけ追うのをやめる

- 通知を一時オフにする

「行かないと嫌われる」は思い込みであるケースが多いです。距離を取ってもフラットに接してくれるライバーこそ、長く推せる存在です。

2. お金のルールを自分で決める

- 月に使う上限額を決める

- 「特別な日だけ」「達成したい時だけ」などマイルールを作る

“余裕資金の範囲で楽しむ”ことが、長く推し続ける一番のコツです。

3. 推し以外の時間を意識的に増やす

- 他の趣味や友人との時間を戻す

- 推しを「生活の全部」にしない

推しは大事にしていいですが、「人生の主役」は自分自身です。自分軸が戻ると、配信もまた健全に楽しめるようになります。

4. それでもしんどいなら、フェードアウトしてもいい

徐々に視聴頻度を減らしたり、挨拶だけの短時間視聴にするなど、自分のペースで距離を調整する方法もあります。ブロックや即離脱までしなくても、「ふつうに距離を置いて終える」選択もアリです。「ここを離れても、自分は大丈夫」と思える場所が他にもある状態が理想です。

④ ライバー側が知っておくべき「推し疲れを防ぐ配信設計」

推し疲れはリスナーだけの問題ではなく、ライバーの配信設計にも関係します。長く応援してもらうためには、「リスナーの心の余白」を守る意識が欠かせません。

1. 義務感を煽らない

- 「毎日来て」「この枠だけは絶対」「この額はいけるよね」などの圧をかけない

- ポイントやランキングに追い込み過ぎない

“来てくれたらうれしい”を軸に、選ぶ自由をリスナー側に残すことが大切です。

2. アイテム前提の関係にしない

- 投げた人だけ極端に特別扱いしない

- 「投げない人=価値が低い人」のような空気を作らない

「来てくれていること自体に価値がある」という姿勢が伝わるほど、むしろ信頼され、結果的に応援も続きます。

3. 過度な依存関係を作らない

- 特定のリスナーに感情的に寄りかかりすぎない

- 個別連絡や深夜通話に頼りすぎない

ライバー自身が「誰か一人に支えられないと不安」という状態になると、双方が苦しくなります。配信内で完結する健全な距離感を意識しましょう。

4. 疲れていそうなリスナーへの言葉選び

- 最近来れない人に「なんで来ないの」と責めない

- 久々の人には「来てくれてありがとう」で迎える

リスナーにも生活がある、という前提を忘れない姿勢が、長期的な信頼を生みます。

⑤ お互いにとって心地よい「推し方・推され方」とは

健康的な関係は、次のようなサイクルで回っています。

- リスナー:無理のない範囲で、自分の意思で推す

- ライバー:結果ではなく、来てくれた事実に感謝する

- 両者:距離感や生活リズムを尊重し合う

「全て捧げるか、離れるか」の二択ではなく、“ちょうどいい熱量”で続けられる濃淡のある関係性がベストです。

まとめ:推し疲れは「悪いこと」ではなく、見直しのサイン

推し疲れは、「あなたが真剣に誰かを大事にしてきた証拠」でもあります。だからこそ、その気持ちを守るために、距離感・お金・時間・期待値を一度整えることが大切です。

- リスナーは「自分の生活を守りながら推していい」

- ライバーは「無理をさせずに応援してもらう設計が大事」

心がしんどくなる前に、楽しみ方をアップデートしていきましょう。